共计 2470 个字符,预计需要花费 7 分钟才能阅读完成。

首先,让我们弄清楚一下权力与权威的关系。

权力是基础,权威是权力放射出来的光芒。权力越大,权威也就越大。但这也不是绝对的,有时候,权威的大小可以在一定程度偏离权力的大小,最后,权威会对权力产生一定程度的反作用。但总体上来说,权力的发展方向与发展规模在根本上决定着权威的发展方向与发展规模,权力与权威的大小是基本对等的,权力如果发生了变化,权威迟早会发生变化。

从不同的观察角度,权力有很复杂的分类,如经济权力、政治权力(含军事权力)和文化权力(含宗教权力),每一大项还可以被细分。从基本类型上来讲,无非是以下几种。

一是法理权力。这种权力往往存在于正式组织之中,带有明显的强制性。权力的拥有者通过严格的程序获得权力,有正式职位.

常常享有该正式组织的决策权和资源调配权,它的权威是不允许被挑战的,所谓官大一级压死人。在一个单位,谁的职位最高、权力最大,就能控制、统治、命令和影响其他人。其他人(尤其是副手)怎么办?要么配合、服从,要么根据权力划分的模糊边界,调皮捣蛋,实施反作用,以改变前者权力作用的方向和强度,形成复杂的斗争格局。在这种情况下,就会出现下属跟人站队的问题,人与人之同的关系从此也就复杂起来。

二是功利性权力。这是一种与强制性权力相反的权力,领导要下属听话卖命,最有效的办法就是威胁利诱,胡萝卜加大棒。如果说威胁和大棒更多见于法理权力,利诱和胡萝卜则在功利性权力中被普遍运用。这也就是为什么下级总是要在上级面前溜须拍马、巴结逢迎的原因,因为上级将根据下级的表现予以行赏和奖励,让其得到好处和利益,这些好处和利益主要包括财富、升职、荣誉及权力(权力既可以作为手段,也可以作为目的)。

三是操纵性权力。操纵性权力并不是建立在公开的沟通基础之 上,而是以更巧妙的方式全部或部分地让“被权力者”改变价值观。

最典型的例子是传销活动中的讲师和占据了媒体资源的股评员,通过不断地对传销人员、股民进行“洗脑”,而让其态度被重造,并按照传销组织或庄家所希望的方式去作为。在这种情况下,你已经无须给予直接的威胁或奖励,因为他的思维方式已完全被你同化了。

需要指出的是,操纵性权力主要是通过舆论 工具和宣传工具来实现的,具有文化软实力的特征。

四是人格型权力。这是一种在各种非正式组织中的影响力,一些具有独特背景、人格魅力、知识技能的意见领袖和德艺(技)双馨的专家学者,往往是人格型权力的拥有者,他们并不一定占居官职,但其超凡的品质、个人魅力和启示力,能够给人产生强大的权威感,放大和扩展一个人的实际权力,足以影响他人,令他人追随。

最后是角色派定型权力。社会中,一些人会因职业分工而在临时性的人际关系中占据优势地位,如导演、主持人、交通警察、问责者、记者等等,他们通过拥有的指挥权、信息、技巧与角色安排,操控、俯视临时被其调动、掌控的其他角色。

既然权力的本质是对他人和资源的控制,使其最大限度地为我所用,那么,对权力的追逐便可以说是人们趋利避害的 - 种本能,因为要么成为他人的控制者,要么被他人控制,除此之外,别无他途。正因为这样,所以有人说权力是最好的催情剂。

那么,怎样才能获得权力并让权力越来越大呢?

这是可以做一篇大文章的。

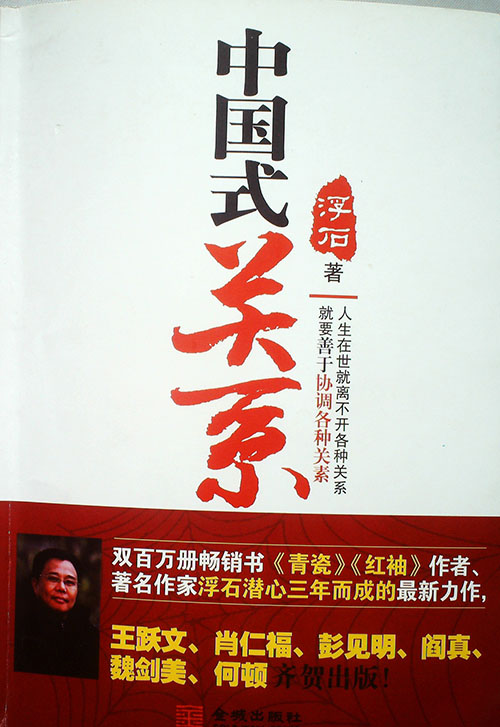

这篇文章早就有人做了,古今中外,早已浩如烟海。但我自己是写书的,对书上写的东西多少有点不以为然。我说的书专指所谓“正统”之书,那些有勇气喊出皇帝其实没有穿衣服的赤子之声的文章书籍,当属例外。以正式组织之中的法理权力为例吴钩先生的著作《隐权力》也许算得上一本。他创新了一个概念,叫隐权力,与吴思先生创造的“潜规则”有异曲同工之妙,现将有关内容摘录、改写如下:

在君主专制框架下的官僚制度内,官僚通过制度性授权,获得正式权力。所以,正式权力的大小可以通过官阶、品秩、俸禄、职位等来综合衡量,并且从理论上说是固定的。在这种情况下,权力的获得必须依赖“组织部门”。“隐权力”则并非由科层结构设定,而是由人情关系创造出来的,一个人情关系网络就是一个重要的权力源,从中可以假借隐权力,壮大自己的实际权力值。需要指出的是,关系网络并不是隐权力的唯一源泉,个人的威望、社会动员力、私自窃取的造福或加害能力等等,都可以形成隐权力。隐权力的权值取决于个人在关系网络中的亲疏差序。隐权力系统的生成,使得公共权力的获得不再取决于制度的安排,而是看你是否有关系、有背景、有后台、有门道、有面子、有人情。隐权力与本人的官阶、品秩没有直接关系,同样的官位,在不同的人手里,所产生的隐权力可能是不一样的;同一个人,职位不变,但置身于不同的关系网络,所获得的隐权力也是不一样的。

在很多时候,隐权力甚至比正式权力更为管用。因为,隐权力既不受正式权力结构的层级限制,又可以随意越过正式权力的横向边界。隐权力自成体系,有自己的隐秘来源,有自己的权力地盘,有自己的传递管道,与正式权力系统相互嵌接,叉各自为政,共同规划着官场的权力空间。

从获得权力的成本和产生的效益来看,隐权力似乎有更好的性价比。还有一点,在追求正式权力的过程中,完全可以采取追求隐权力的某些手段。

了解了隐权力的特征、产生的出处与方式,对怎样获得权力和隐权力,心里大概也有谱了吧。

孟德斯鸠在《沦法的精神》一书中明确指出:“一切有权力的人都容易滥用权力,它是万古不易的一条经验。有权力的人们使用权力一直到遇到界限的地方才休止。从事物的性质来说,要防止滥用权力,必须以权力约束权力。”

隐权力系统对正式权力既有约束力也有破坏力。吴钩先生说,隐权力主要依赖私人关系网络的维持,并沿着这个网络而随意流窜,完全不受正式权力结构与制度程序的约束。如果说,以前的正式权力是专断的,那么隐权力无疑更加专断。其后果是强化了人们对私人的效忠与信赖,而削弱了对制度与程序的忠诚与信任。

别把我当成教唆犯,因为,当人们学习怎样获得权力的时候,他们的对立面或后来者,也在学习怎样剥夺权力。权力的影响力有多大,权力的破坏力也就有多大,这是同一枚硬币的正反两面。