共计 3385 个字符,预计需要花费 9 分钟才能阅读完成。

我泱泱中华,自古就是所谓的礼仪之邦,人与人之间的交往最注重礼尚往来。这里的礼,原先更多地指礼节,现在更多地指礼品、礼物。什么意思呢?就是做人要在礼节上注重有来有往,别人用什么态度对待你,你也要以同样的态度或做法回应对方。孔子就是一个最“讲礼”的人,有个小故事,说春秋战国时期,孔子在家收弟子开坛讲学,论影响力,现在的“百家讲坛”望尘莫及,引起了鲁定公的重视,延请他到宫中讲学。季府的总管阳虎特地去看望孔子,孔子借故不见他。于是阳虎特地给孔子留下一只烤乳猪,孔子没办法,只得回访,因为往而不来,非礼也;来而不往,亦非礼也。

由此可以断定生活在那个时代的人,幸福指数是蛮高的,因为大家不仅彬彬有礼,而且彼此有很好的互动礼数。

社会发展到现代,在市场经济的条件下,中国的传统礼仪与市场潜规则相结合,产生了异化,礼品似乎成为人际交往的通行证,且越来越具有商品的属.陛与功能,送礼不仅是一种人情投资,更异化为一种人情投机。办事送礼、过节送礼、见面送礼、喜事送礼、丧事也送礼,现在送礼不仅是一件非常普遍的事,而且是一件令人懊恼的事,里面有很深的为人处世的学问。

先讲讲一般的情况。据专家学者研究,送礼必须讲究“SW”原则。

首先是送给谁(Who)。送给谁不是说不知道送礼的对象,而是指要琢磨透这个对象,必须弄清楚他的年龄、属相、血型、性格类型、爱好、需要以及忌讳。比如说人家喜欢高尔夫球你不送他会员证、球杆、球包却送他鱼竿,人家属鼠你却送他一只猫,这都会让人家心里犯嘀咕。这里的最高原则就是投其所好、投其所要,只有这样,你送的礼物才能对路子,才能不至于犯方向性、原则性的错误。

其次是送什么(What)。如果对方非富即贵,意味着这种人要么见过世面,要么财力雄厚,一般的礼物打动不了他们,就得往文化上靠,送给他们的礼物最好是具有收藏价值的名家字画、古董艺术品等,还可以送给他们一些民间的手工工艺品,如果是从国外带来的所谓限量版,效果更好;如果对方跟你的收入水平、生活阶层差不多,则应以时尚性、时效性取胜,最好偏重具有生活情趣又有实用价值的东西,如能让他摆放在家里或佩戴在身上就更好了,如盆栽植物、葡萄酒、精致的小水晶摆件和小饰物等等,它们会给人一种温馨和锦上添花的感觉;如果对方经济条件、物质条件不是很丰厚,送给他们的礼物最好是实用的,关系好的甚至可以跟他先讨论再送礼,例如衣服、家具、小电器等等。礼品的价值不在价格而在于用心,不求最贵,但求最合适。最好不要是大路货,因为太容易得到会给人一种不被重视、应酬应付的感觉,这里的最高原则是独特性,只要你能做到人无我有、人有我优、人优我新,就能给他留下深刻的、愉快的印象。

第三是在什么地方送(where)。公务礼品侧重的是信息传播、广告宣传,可以在公司、单位、会议上进行。私人礼品注重的是情谊、情感表达,是人际交往的载体,所以最好是在私底下进行,这就要求礼品体积不能太大太笨重,否则,送时兴师动众,弄得四邻皆知,收礼者心里会有顾忌。

第四是什么时间送(When)。

第五是怎么送(How)。现在市面上有很多这种书,有兴趣的读者可以延伸阅读。下面我讲一讲一般的送礼教科书上没有的东西。

在我看来,当下送礼之风盛行,意思早就变了,原来更多的是一种人情送礼,为社会义务所驱动,更多的是一种感情表达。现在更多的是一种关系送礼,被人们当成敲门砖使用,一个人给另一个送礼,往往有着明确的功利目的,具有资源交换的性质,疑似生意又不完全是生意。

为什么这么说呢?因为现在的人都很现实,一个人不会无缘无故地给另外一个人送礼,送礼给别人肯定是有求于人。但具体的事可能碍于面子不方便直接说,需要先热身和暖场。所以,送礼主要是为了加深受礼者对自己的印象和好感,具体有什么请托之事 - 还得瞅机会再说。送礼送得好会有一个奇妙的功效,就是可以瞬间按近彼此的距离,因为礼物一旦被对方收下,表明他对你的认可,有什么事,他会主动让你说。相反,如果他不收你的礼物,表明他跟你还不熟,不愿意帮你的忙,或者已经猜到了你要求他的是什么事,而这件事他办不了,不收你的礼物是免得收了手短,在人情上欠了你的。在这种情况下,你得见机行事,礼物还是得坚持让他收下,但后面具体的请托事项就不要再说了,免得互相之间尴尬,今后不好再交往。你让他欠着你的人情,这次帮不了你,下次再帮,姑且算是放长线钓大鱼。

这就是送礼跟做生意不太一样的地方,双方可以根据亲疏关系和待办事情的大小难易,特意预留出一定的模糊地带,以便让大家收放自如、保全面子。

如果真是做生意就简单了,那是一种公开的交易,你那儿有某种具有所有权或处置权的东西,我拿货币或另外的等价物跟你去交换,一切可以摆在桌面上来谈,谈成了,一手钱一手货,谈不成,

哈哈一笑,买卖不成仁义在,大家都没有什么损失。

问题的复杂性在于,中国处于社会转型时期,明明每个人都很有商业味却都不愿意承认,很多人的职业分工与社会地位也使他们不愿、不便以商人自居,或被人当成商人。因为在中国,商人的名声一向不怎么好(所谓无奸不商)。再者,如果你是某级别领导或是国家公务员,你就会被要求为人民服务而千万不能为人民币服务,你手中的权力、资源,被别人眼珠不转地盯着,你是不能拿来进行公开的赤裸裸的交换的。

不过,中国的事情很复杂,很多事情就 是这样,做得说不得,或者说得做不得。但是,中国人又极懂变通之道,混得开的人往往是圆滑的人,不会被尿憋死——不能公开做的,可以藏起来做;不能这样做的,可以换个法子照收异曲同工之妙。比如说,某些官员更乐意为和自己关系好、经常给自己送礼的人提供服务,否则,这官就白当了。外国人说没有免费的午餐,中国人说天上不会掉馅饼,意思都一样,任何服务都不可能真正免费,所谓的礼品不过是送礼者为了获得某种资源或机会的成本,而那些官员出售的也正是手中的审批权、话语权、指定权、合同签订权…

这就要求送礼之人必须把送礼弄得越有技术含量越好,因为你们之问的生意不能大白于天下,所以必须一开始就形成统一战线、攻守同盟,因为你们除了要考虑交换的标的是否等值,还要考虑或者说真正要应付的,却是群众的眼睛和纪检部门的手段。

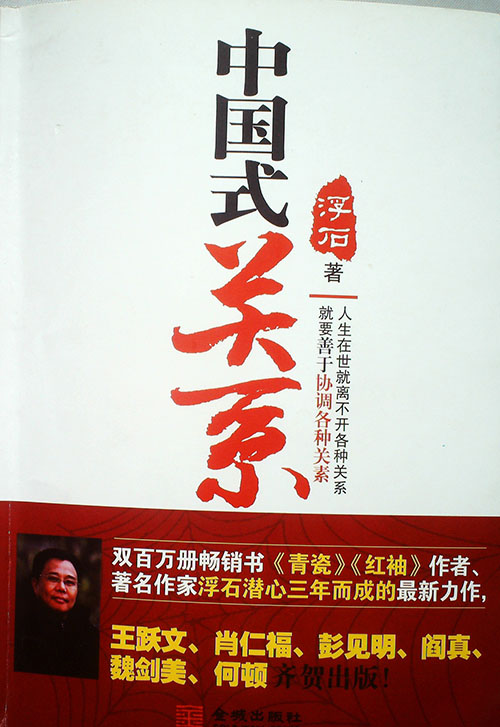

小说《青瓷》中的张仲平在送礼方面就很有心得,他做生意的日常工作就是不断拉关系、请客送礼,只是不知道时代在发展,那些套路是否也在与时俱进。

送礼的第一原则是必须绝对安全,其次一定要投其所好。而要把送礼变成一种感情投资,就必须对对方的兴趣爱好有充分的了解。

比如说对喜欢附庸风雅的,送金银首饰就不如送古玩字画;比如说成功的男人大多有寡人之疾,直接送钱不如变相送色。收钱直截了当就是受贿,美色最多算性贿赂,中国刑法没有这种罪名,即使发现,也不过是生活作风问题。换一种方式来说,给别人送礼,特别要考虑的就是别人的喜好和需要。要是对方不喜欢,钱不仅白花了,他还看不起你。如果你送的东西正好是他日有所思夜有所想的东西,那就最好了。他很有可能把你当成知己,进而愿意与你交流,你们就可以加深了解,你再求他办事就容易了。所以送礼的最高境界就是换位思考,送给对方愉悦的心情。

以前送礼多以高档烟酒为主,现在看来不仅毫无创意,而且可能有风险。因为这类礼品早就被广大人民群众和纪检部门盯上了.弄不好,就有可能害人害己。我这样说是有事实依据的,如原南京市江宁区房产局局长周久耕就因为抽高价烟而被人肉搜索,进而被送进了大牢。

最好的不一定是最贵的,所以,花同样多的钱,送的礼不一样,效果也就完全不一样。在一个不太昂贵的礼物类别里挑选顶尖价格的礼物,和在比较昂贵的礼物类别里挑选比较便宜的,对于接受礼物的人来说,心理感受是不一样的,所以学点心理学会很有用。

除了礼品的选择,送礼的时机和方式也很重要,需要注意以下几点,其一,送礼要有理。也就是说,必须事先设计好一套说辞,要让对方觉得不仅受之无愧、理所当然,还要让他如沐春风;其二,是授受过程的私密性,天知地知你知我知。当然,根据我的经验,做到第一点并不难,做到第二点也不难,西方人说上帝无处不在,但上帝没有中国“绿卡”,不能落地签证,何况我们受过多年唯物史观教育,大可不必相信上帝。唯物的物也可异化地解释为礼物的物。

所以,有“礼”可以走遍天下,在许多人看来确是“至理名言”。