共计 3110 个字符,预计需要花费 8 分钟才能阅读完成。

对于一个生活在当下的现代人来说,他手机里存有多少电话号码,大概就是他认识的人数,以年龄在三四十岁的人为例,抛开纯粹的业务关系、工作关系,一个人可能也就认识一两百个人,其中经常联络打交道的,可能更少。

但人的一生面临的问题却很多,有些问题还是临时冒出来的,往往让人措手不及,更不是凭自己的个人能力就可以完全搞掂的。这时候怎么办?就得找人帮忙。如果谁要说他这一辈子从来没有求过人,我想那无非两种情况,要么他是在撒谎,要么他甘于清贫与世无争,活得让人瞧不起。

是的,当你要做一件事,又不认识人的时候,就必须托关系了。

托关系以前的江湖术语叫托门子,现代汉语词典中专门有个词条解释托门子,指为达到某种目的而找门路托人求情以达到目的,常和拉关系一起组词造句。

那么,什么叫门子呢?

除开一门功课、一门心思之类的量词,门子有六种解释:第一,指周朝及春秋时期卿大夫的嫡子;第二,指官宦之家有世袭资格的嫡子;第三,门下士、食客;第四,看门的人;第五,指官府中亲

侍左右的仆役;第六,有门路,指迸身的途径。这几种解释都有一个共同点,就是门子与卿大夫、大户人家或官府有直接关系或裙带关系,是社会阶层中权贵的代表与象征,你要想跟权贵拉上关系或进门办事,就必须通过他们,否则,就叫门儿都没有。

到了现代,我们的许多同胞早已形成一种思维习惯和办事作风,就是一件事情来了,不是去公开的“衙门”,而是开动脑筋赶紧想一想,既有的关系中间谁最有可能与管那件事的人熟。如果熟,他就是被委托对象;如果不熟,就得再找线索,直到通过两三层关系找到管那件事的人为止。

典型的例子常常出现在交通事故现场,按照正常的处理程序,大家通知交警和各自的保险公司就可以了。偏不,常见的情景是这样,大家都躲在车里或跑到马路边上,打电话找熟人,以便代替自己来处理这些棘手的事,企图把本来是责任事故的认定与承担,变成各自背后关系势力的博弈。

通过这个例子我们清楚了,所谓托关系,也就是通过关系人辗转传递,寻求满足需求的资源。于阳先生在《江湖中国》中说,托关系是一种传递需求信息,交换支出和收益的本领。

用很“经济学”的语言来解释于阳先生的话,托关系类似于居间生意,具备委托人、被委托人(或中间入)和办事人几个构成要件。托关系表面上看来是一种人情往来,实则是一种资源交换和利益交换,只是这种交换关系披上了温情脉脉的人情外衣,显得不那么直接和俗气而已。

委托人托关系求人办事,必须出卖自己的面子,一个没有面子的人,想把事情委托出去,那是很困难的。如果委托人分量不够,则可以许以承诺,以加重自己的砝码。这种承诺大致又分为两种:一种是事前送礼,另外一种是事后感谢。

如果委托人和被委托人关系很直接,两个人在个人资源、门路方面旗鼓相当,是否需要事先送礼,就看那件事的重要程度,以及被委托人是否能够直接办理。如果那件事对被委托人来说是举手之劳,一般口头委托就行了。否则,一开始就送礼会显得生分效果会适得其反。他常说的话是这样——你什么意思?咱俩谁跟谁呀?

因为他看中的是你的关系,是今后你成为他的被委托入的预期,今天,你的事就是我的事,明天,我的事就是你的事。但事后的感谢是不能省的。因为他替你办事,付出了成本,这个成本理所当然应该由你来承担。此外,就是你可以借此机会向他表明,你欠着他的人情,今后他找你,就可以“有什么事直说”。事后感谢的方式大致有三种,一种是口头感谢,二种是送礼答谢,还有一种是由委托人做东,被委托人(或中间人)和办事的人几个都参加,下酒店好好掇一顿,这个时候可以把间接关系变成直接关系。如果大家在心理上相互认同,甚至还可以呼朋引伴,以进一步扩大关系网的圈子。

更多的情况是不能直接找到办事的关系人,而必须托朋友找朋友。因为事情很急,很多人想到的最简单方式,就是花钱解决。可是,直接送钱给办事的人,那是没有门的,一般情况下送不出去口你把钱送给直接办事的人,他跟你不熟,不知道你的动机,收你的钱等于给自己找麻烦,他会觉得收的可能不是钱,而是炸弹。

有了被委托人(或中间人)的牵线搭桥情况就不一样了,因为被委托人(或中间人)跟那个直接管这件事的人关系非同一般,彼此互相信任,就有可能产生信任的延续,在委托人和直接管这件事的人之间建立起信任关系。在一个日常社会关系被政治化的社会里,信用、信任尤其重要,足以抵消陌生人之间越来越强的心理戒备。

为什么说朋友之间好办事?因为彼此不仅可以把事情变成一种责任,还可以是一种互相需要。

被委托人(或中间人)之所以愿意帮你这个忙,一是买你的面子,二是自我预料要找的那个人会买他的面子。还有,就是事成之后你不仅要感谢那个最终替你办了事的人,还要感谢被委托人(或中间人),只有这样,你才叫会做人。下次有了什么事,还可以去求他们。当然,前面我们已经说过,除此之外你还欠了人家的人情,下次轮到他有什么事求到你,你得不遗余力地偿还这个人情。

奇怪的是,很多通过政府职能部门(或称白道和市场)能够解决的问题,很多人也在托关系,这是为什么呢?第一,到处有关系,证明自己吃得开,混得不错,得到的是一种精神满足;第二,在以前的应酬中,人情已经做出去了,债务债权关系盘根错节,大家都不想清算,而是一有机会就让它更加复杂化,因为关系总是在进一步的委托与被委托的往来中加深的。所以,还人情不是简单的扯平,而是在更高的层次上加深感情,再这样往来几次,关系就会“铁”起来。

需要特别强调的一点是,一般情况下,一件事最好只有一个被委托人,如果那件事相当复杂,或者你感到最初的被委托人搞不掂,通过关系找到了更合适的被委托人,这时最好把新情况告诉最初的

被委托人。

为什么要这样来做呢?

因为最终直接经办这件事的人,见张三李四都来找他,可能会怪你把事情搞复杂了,反而有了顾忌,甚至不愿意帮忙;其次,如果张三李四互相知道你还委托了别人,彼此的责任心就会减弱,对办成那件事会很不利;还有一点,就是最后事情办成了,你不知道到底是谁的功劳,你不知道到底应该感谢谁。那个也出了力却没有被感谢的人,肯定会觉得你太不懂规矩,说不定还会把你列入从此不相往来的“黑名单”,甚至到处说你的不是。如果两个人都感谢,无疑加大了你的成本,豆腐弄成肉价,性价比太低,长此以往,你的负担会很重。

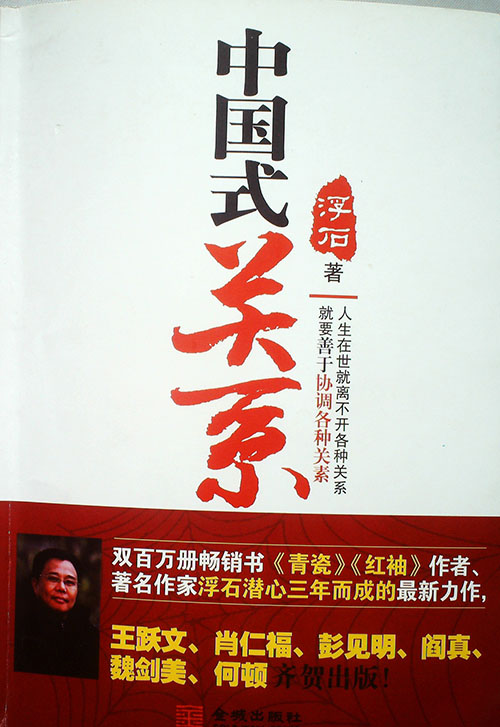

举一下《青瓷》中的例子。张仲平做生意的时候就经常托关系,比如后来跟他成为铁哥们儿的刘永健,一开始并不怎么搭理他,直到张仲平找到他的大学同学、刘永健的上级老班长,让刘永健给予

关照,两个人的关系才慢慢有了起色。有意思的是,后来刘永健又受张仲平之托,帮他发展了和东方资产管理公司总经理颜若水的关系。但在怎样把事情委托出去的时候,张仲平给老班长、刘永健和颜若水他们分配的事项,是有明确界定的,铁路公安,各管一端,决不会让他们打乱仗。

《红袖》中的柳絮也在做生意时托人拉过关系。她为了和伍扬见上一面,不惜打“飞的”去北京,请回在那里学习的曹洪波。后来又是曹洪波帮她联络上另外一个重要人物郭敦淳。

插播一下广告:张仲平和柳絮是处理上述复杂官商关系的高手,有兴趣的朋友,不妨找那两本书来慢慢看。

总之,通过托关系,就可以将需求信息,附带成本支付意愿播散开来,以求寻找到最合适的被委托人(或中间人)人选。这个过程或行为类似于结网或撒网,所以,关系网的“网”字,在很大程度上来自“托”的机制,正是“托”才造成了网状的传递。有人做过统计,说一个普通人平均的传递规模可以达到几十万人,相当于一个中型城市。

对这种说法,我不知道是该敬畏还是该质疑。